撮影:持田薫

「これ、お客さんから下取りした10YCの服なんですよ」

アパレルブランド「10YC(テンワイシー)」代表の下田将太(32)が、2枚のTシャツを机の上に広げ、宝物を愛でるようにシワをのばす。

ヨレなどはなく一見するときれいに見えるが、白いTシャツは襟周りが黄色く変色し、黒いTシャツはところどころ白っぽく退色している。

「ぼろぼろになるまで大事に着てくれる人がいるということが、10YCにとっての“価値”なんです」

古くなったTシャツを前にした下田からは、喜びと少しの誇らしさが伝わってくる。

染め替え、古着販売。服が役目を終えるまで引き受ける

撮影:持田薫

下田が経営するアパレルブランド「10YC」は、「10 Years Clothing」の略称だ。コンセプトである「10年後も着たいと思える洋服」が由来となっている。

代表作は、シンプルで毎日着ても飽きがこないクルーネックTシャツ。一見、何の変哲もないアイテムに見えるが、とにかく素材と仕立てが上質なのが特徴だ。繊維に空気を入れて編み込むことで、耐久性がありながら着心地がよく、長年着てもへたらない品質を実現している。

品質を担保するため、製造を行う国内の工場と直接取引を行い、小売店を介さずオンラインストアで販売する形式を取っている点も特徴的だ。

10年着用したくなるための工夫は、品質の担保に留まらない。着ているうちに汚れがついたり飽きてしまったTシャツを有料で染め直したり、異なる色に染めたりする「IROHEN(イロヘン)」というサービスも提供している。

10YC公式サイトよりキャプチャ

服のサイズが変わった場合は、下取りサービス「THANKYOU BACK(サンキューバック)」を通じ、過去に購入したアイテムを送り返すことで、10YCでの新しい服の購入時に割引が適用できるTHANKYOUコードがもらえ、新たなサイズやシルエットに買い替えることができる。

「THANKYOU BACK」で10YCに戻ってきた服は、クリーニング、染め替え、リペアなどを施し、二次流通サービス「ARATAME(アラタメ)」で古着として再販売される。

10YCが提供するいくつかの“リユースサービス”は、キャンペーンなどのタイミングで原価に近い価格で提供されており、儲けを得ることを第一には考えてはいない。

サービス提供の目的はあくまで、「10YCの服がくたくたになるまで使用される」ことであり、最初に購入した人が着用できなくなっても、別の人が手に取れる仕組みを作り上げている。生み出したからには、一着の服が役目を終えるその時までを引き受けようという姿勢に、並々ならぬ覚悟を感じる。

クルーネックTシャツのコスト表示。

10YC公式サイトよりキャプチャ

販売サイトのアイテム欄には「コスト」という項目が設けられており、一つのプロダクトを作るにあたっての生地・裁断と縫製・付属品のコストが並ぶ。ユーザーは、自分が購入したいアイテムの原価と利益率をすべて知ることができるのだ。生産工場もすべて知ることができる。

何にいくらかかっていて、どれだけ儲けを得ているのかをあけすけに見せる透明性も、10YCの魅力の一つだ。

1万円のTシャツが一回の洗濯でヨレヨレに

青山学院大学時代には、寮生活をしながら野球に打ち込んだ。

提供:下田将太

品質の担保や透明性の確保などの熱意から察するに、根っからの服好きと思いきや、下田は「学生時代は野球一筋でジャージばかり。アパレルには全く興味がなかった」と語る。

大学卒業後、グローバルな環境で働くことを目指し、海外とのやり取りが発生するアパレルのOEM企業に入社。大手アパレル会社から委託を受け、服作りのクオリティコントロール業務に従事した。

入社後、現場を見てものづくりを肌で体感するために、下田は中国に半年間研修に行くことになる。当時のやりがいは、「決まった予算の範囲内で、決まったクオリティの服を、決まった納期で納品し売ること」だった。

日本に戻ったあと、下田は友人が住む赤坂のマンションに転がり込んだ。そこでとある事件が起きる。友人が奮発して買った1万円のTシャツが、たった1回の洗濯でよれよれになってしまったのだ。

「お前の働いてる業界、どんな仕事してんだよ!」

友人が何気なく発した一言に、下田はギクッとした。自分の作った服は、どこへ行き、どうなっているのだろう。服が売れた後の「行く末」を知らないことに気付いたのは、まさにその時だった。

そして同時に、自分のブランドが制作したアイテムではないものの、長く着用できないアイテムが生み出されているアパレル界の現状について、携わる一員としての罪悪感と責任感を覚えたという。

友人の言葉は、下田と友人らを「服作り」に駆り立てた。長く着られる服がないならば、自分たちで作ってしまえばよい。シンプルな衝動で、究極のTシャツ作りプロジェクトが動き出した。

1年間、自腹で工場めぐり

CAMPFIRE公式サイトよりキャプチャ

2017年9月、下田は「クルーネックTシャツ」だけを携えて、10YCを創業。初めは仲間内のためだけのTシャツづくりプロジェクトが、会社になってしまった。創業前に開始したTシャツ販売のクラウドファンディングでも、85万円の目標金額を達成した。

この「クルーネックTシャツ」の制作過程で、下田らは、国内での服づくりのいろはを学んでいくことになる。

「Tシャツ事件」後、理想のTシャツを作れる工場をひたすらネットで探した。調べていくと、どうやら和歌山によい「吊り編み機」を持つ工場があるらしい。電話でアポイントを取り、和歌山の工場に夜行バスで駆けつけた。上司には「日本のものづくりを見てみたい」と話し、有休を取った。

工場の外はうだるような暑さで、セミの鳴き声が響いていた。工場長は編み機の間を通り抜けながら、ものづくりについて熱心に想いを語る。キャリアは違えど「良いものを作りたい」という志に、自分たちと近しいものを感じた。「この工場ならば、僕たちの理想のTシャツが作れる」と確信したという。

そこからは約1年間、見てみたい工場を見つけると有休を取得し、Tシャツづくりに必要な、編み以外の工程を担ってくれる工場を探し、西は岡山 、東は青森まで自腹を切って足を運んだ。

ある土曜の昼、マンションのインターホンが鳴った。宅配業者からダンボールを受け取り、急いでガムテープを引きちぎる。箱の中に入っていたのは、待ちに待った第一弾の試作品のTシャツ2枚だった。

後の創業メンバーとなる3人が、代わる代わるTシャツを手に取り、袖を通す。1着の服を作り上げたことに対する興奮が、マンションの1室に充満した。

「実現は不可能」と評された原価公開

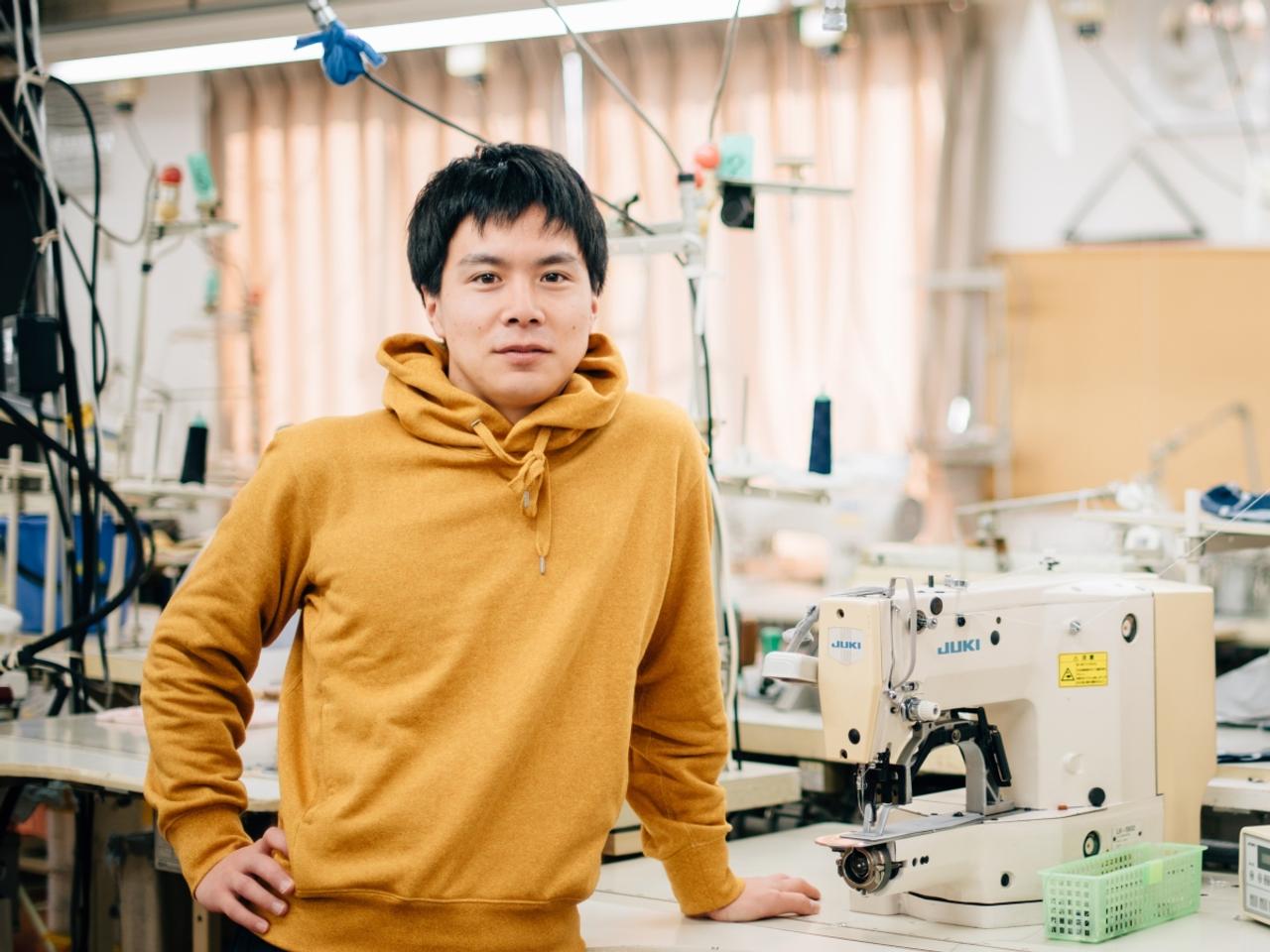

提携工場での下田。

提供:下田将太

10YCは会社創業後から2カ月後に、サイトをオープンした。原価公開は、このタイミングから始まったという。

「当時、サステナブルな取り組みの一環として、米国のEVERLANE(エバーレーン)をはじめとしたブランドで、製造工程や原価を公開する動きがあった。日本でも必ず同様の流れが生まれると思い、10YCも原価を公開することを決めました」

アパレルブランドが原価を公開することは、国内の業界のクローズドな慣習に反しており、ある種タブー視されてきた行為でもある。ましてや、10YCの取引先は老舗工場が多い。反発はなかったのだろうか。

「生産の透明性が求められているという世間の潮流を知っている工場さんは、応援をしてくれました。しかしなかには『どうしてそんなことをするのか理解できない』という声があったのも事実です」

反対の声に対しては、いままで隠されていた情報を公開することが「着る人」も「作る人」も豊かにすることにつながるはずだと丁寧に説明した。それでも納得してもらえなかったときには、こんな論理でプレゼンをして渋々ながら納得をしてもらったという。

「10YCは、工場側が提示してきた工賃から値下げ交渉をしません。工場の“出し値”を支払うので、他のブランドよりも支払っている工賃が高い。ですから、他のブランドに原価を知られたとしても、『10YCはこんなに安いのだから、ウチも安くしてくれ』ということは起こり得ない」

こうして原価公開に踏み切った10YCの取り組みは、ファッション好きの間で話題となった。10YCの思想がファッション系サイトで取り上げられた際には、「あくまで理想であり、実現は不可能」「本当にできるのか」という声もあった。

しかし、おおむねは好意的な意見であり、特にサステナブルな取り組みに関心の高い若いユーザーからの支持は厚いものとなった。

途絶えた工場との連絡。「正直対応できない」

撮影:持田薫

クラファン達成、会社創業、サイト公開、世間からの後押し—— 。

10YCが名をあげていくための舞台は整った。「よし、これから」というタイミングで、Tシャツづくりの一部を担う和歌山の工場との連絡が途絶えた。何度工場に電話をかけても、呼び出し音が鳴るだけで応答がない。

季節は5月。1年の中で最もTシャツが売れるタイミングを迎えていた。このままでは、実売期にTシャツの在庫がなくなってしまう。

不安と焦りを抱えながら、下田は和歌山まで2度足を運んだ。1度目は工場のシャッターが降りていて、工場長と一目会うことすら叶わなかった。諦めきれず、再度和歌山に向かった2度目は、運良く工場が開いていた。来訪を歓迎されていないことは分かっていたが、背に腹は代えられない。覚悟を決めて、工場に入っていった。

数カ月ぶりに向かい合って話す工場長から出た言葉は、意外なものだった。

「10YCは、小ロットなのに手間がかかりすぎる。うちのような家族経営の小さな工場だと、正直対応ができない」

うまくいっていると思い込んでいたのは、こちらだけだった。「着る人も作る人も豊かに」という理念を掲げておきながら、いつの間にか生産者に無理させていた。実情としては、上下関係が生まれていたのだ。

他の取引先との関係性にも歪みがあるのではないかと、すぐに他の工場に出向き、「10YCのやり方に疑問や不満な点はないか」と膝を突き合わせて対話した。この時「実は……」と語ってくれた工場とは、腹を割って話せるフェアな関係性が構築できたという。

撮影:持田薫

時を同じくして、10YCはサイトを一時休止する決断を下した。

周りからは、販売できるアイテムがある以上、サイトを開いておくべきだと提言があった。しかし、「一度サイトに来訪して、サイズ欠けでがっかりさせてしまった顧客は、もう二度と戻ってこないのではないか」という思いから、30日間サイトを閉じることを決めた。

再開までの間に、自分たちが考える最高品質のアイテムと生産にかかる手間のバランスを見極め、Tシャツの生産方法を変更。

元々は丸胴と呼ばれる、胴部分に縫い目がない形式で生産を行っていた。縫い目がなく着心地は抜群だが、編み機をサイズによって使い分けねばならず、生産者には大きな負荷がかかる。

そこで脇部分に縫い目を作る製法に変更をし、作業の負担を下げた。そのうえで、縫い目が気にならないような仕様に変更を行い、生産と品質のバランスをとることを決定。「着る人も作る人も豊かに」という理念が、10YCの進むべき道を指し示した。

2017年10月3日。商品の供給が安定し、ついにサイト再開の日がやってきた。

撮影:持田薫

「再開までは、ずっと不安でしたね。もう誰も戻ってきてくれないのでは、と思っていました」

12時にサイトがオープンした。祈るような気持ちで、サイト来訪者数を確認する。心配とは裏腹に、来訪者の数字はぐんぐん伸びていく。

蓋を開けてみれば、その日はオープン以降、最高の売り上げを達成。ユーザーたちはみな、10YCの帰りを待っていた。多くの人が、下田たちの“誠実なものづくり”に支持を寄せていたことが証明された。

「洋服を売る」ことはスタートライン

2023年秋冬のウィメンズ

提供:10YC

10YCは、2022年からウイメンズのアイテム販売を開始するなど、シーズンを重ねるごとに規模を拡大し続け、より多くの人にアイテムが届くようになっている。

10YCとユーザーの“洋服を買ってから始まる関係性”は、2023年で7年目に突入。年を重ねていくごとに、リユースサービスの申込は増加している。先日行われたIROHENのキャンペーンでは、過去最高の申込みがあった。

10YCにとって、「洋服を売る」ことはゴールではない。服が役目を終えるまで並走し続ける10年間のスタートなのだ。

ボロボロになるまで着てもらえることが価値。原価も利益もオープンにするファッションブランド【10YC・下田将太】 - Business Insider Japan

Read More

Tidak ada komentar:

Posting Komentar